Le Commissariat général au développement durable organise un webinaire dédié à la mise en œuvre du règlement européen n°2023/1115 relatif à la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts (RDUE) le mardi 27 mai prochain.

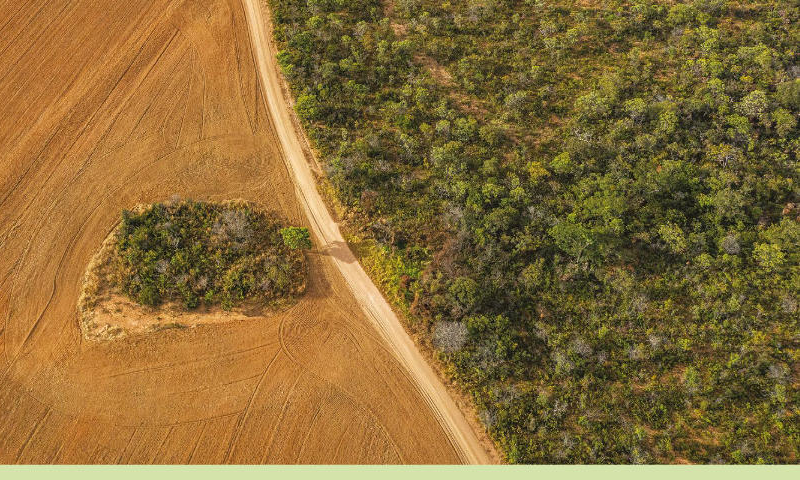

Le Global Forest Watch du World Resource Institute organise le mercredi 28 mai prochain un webinaire pour présenter les dernières données annuelles relatives à la perte de couvert forestier fournies par le laboratoire GLAD de l’Université du Maryland.

Le webinaire portera sur les stratégies de transformations des chaînes d'approvisionnement en viande pour lutter contre la déforestation.

Global Forest Watch (GFW) organise deux webinaires ce mois de mai

Le 22 janvier 2023, Sylvie Gourlet-Fleury nous quittait. Le Comité Scientifique et Technique forêt se joint à moi pour lui rendre, par ces quelques mots, un dernier hommage, qui n’efface en rien la peine qui nous étreint.

Un des résultats du Chantier "Définitions et outils de suivi de la déforestation importée" est la production collective d'une Note de politique disponible dans le 1er. numéro de Notes de Politique du Comité Forêt

Le 17 septembre dernier, le Comité scientifique et technique Forêt a présenté à la secrétaire d’Etat à la Biodiversité, Bérangère Abba, et au comité de suivi de la Stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée (SNDI) sa première publication.